福山市と武田五一

10年前に制作したポップアップカードを少し修正した。

福山市にかつて存在した旧福山市公会堂だ。

カードの開閉がよりスムーズになるようにパーツ同士の連結箇所を増やしたり、細部の形の修正をした。

参考までに2015年に作成したポップアップカードはこちら。

この建物は、武田五一(1872-1938)が設計顧問となって造られた建物である。

福山市には武田の設計した建物が何点か存在した。

彼は福山の生まれなのでその縁もあるのだろう。といっても、父の転勤等で各地を転々としていたので、彼が福山で暮らしたのは4歳までのことだったが。

武田五一と福山との関わりは二つ挙げられる。

一つは、福山市の市章決定である。

1916年(大正5)年に福山市が市制を施行した時、市は市章のデザインを一般に懸賞募集したが、優秀作が集らなかった。そこで京都高等工芸学校教授の武田に選定を依頼したのだ。武田の呼び掛けで作品が集まり、同じく京都工芸学校助教授の間部時雄(まべ ときお)のデザインを選んだという。

二つ目は、福山市の公共建築の設計だ。

市制施行10周年を記念して福山市は公会堂などの建設を計画した。資金が集まらずに困っていたところを旧福山藩主の阿部家から寄附があり、阿部家の推薦で武田伍一が設計を担当することになった。(実際は設計顧問だった。)

公会堂の他にも、いくつかの建物やモニュメントの設計を担当している。

1933年(昭和8)に出版された「武田博士作品集」がある。武田の還暦記念の事業として出版されたものだ。

そこから、福山市に建てられた建築や記念碑を拾い出してみよう。

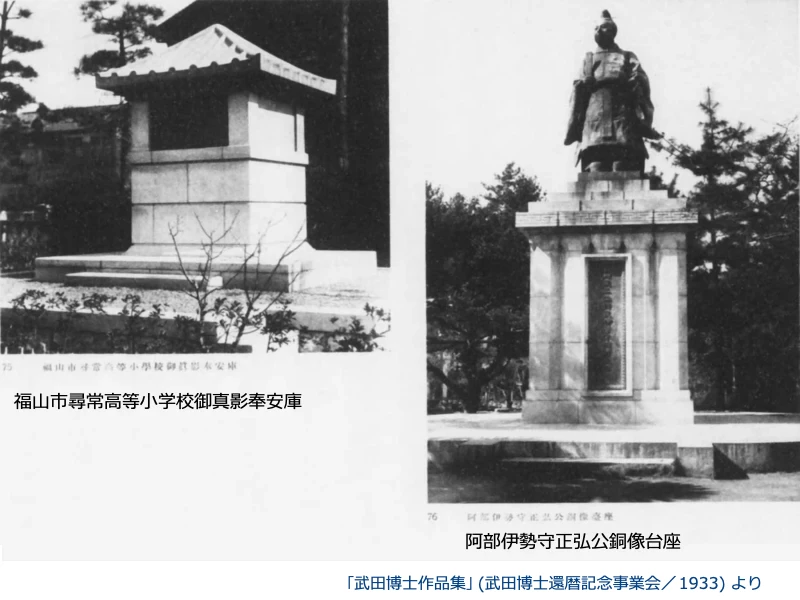

1)福山尋常高等小学校 御真影奉安庫(3ヶ所) 1912年(大正元)11月竣工 石造 設計:武田五一 施工:内田鶴之助

2)阿部伊勢守正弘公銅像台座 1922年(大正11)10月 石造 設計:武田五一 施工:内田鶴之助

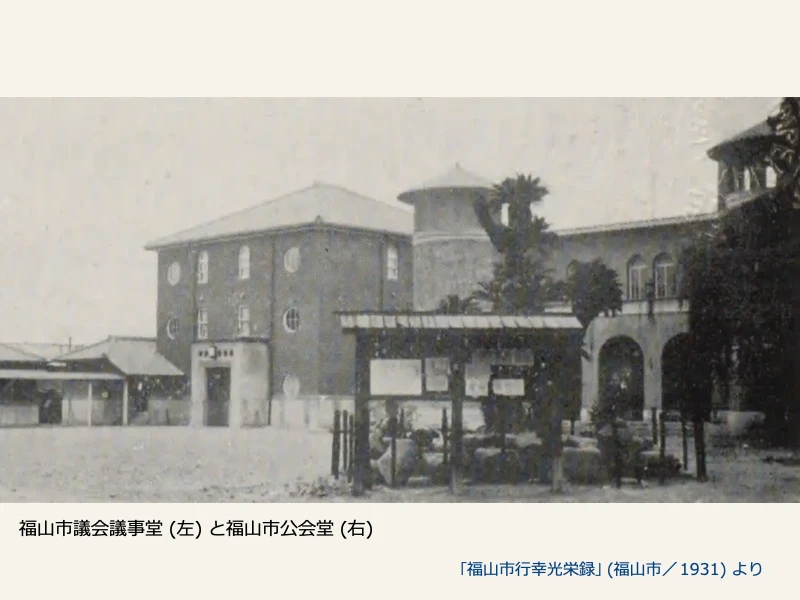

3)福山市公会堂 1926年(大正15)12月 鉄筋コンクリート2階建 設計顧問:武田伍一 施工:大林組

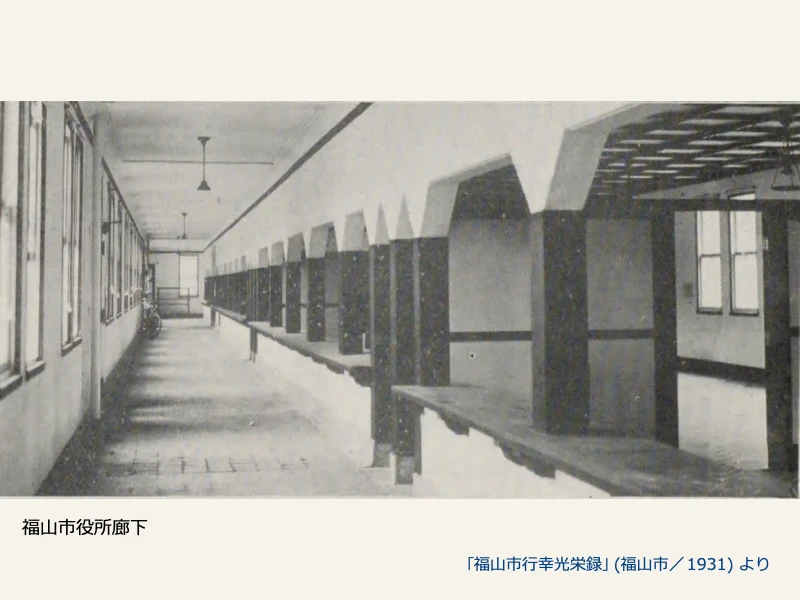

4)福山市役所 1930年(昭和5)6月竣工 鉄筋コンクリート2階建(※) 設計:武田五一 施工:高橋福三郎

(※ 福山市議会史などの記録によると、実際は木造だったとある。)

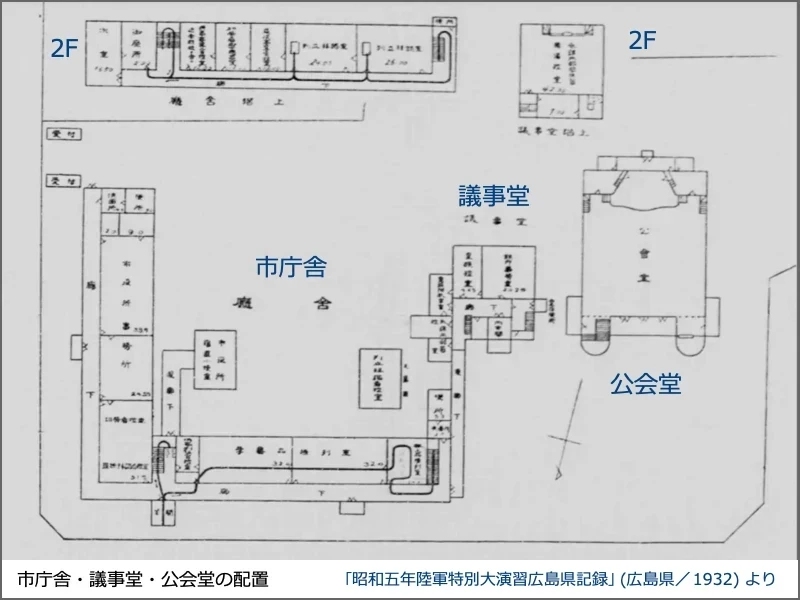

ここには書かれていないが、市役所と同時に市議会議事堂も建てられた。

図のように、市庁舎と議事堂は廊下で接続されていたのだ。

しかしこれらの建築は現在は残っていない。

1)奉安庫は、作品集には「3ヶ所」と書かれているので3つの学校に設置されたようだ。

具体的な記録は見つけられなかったが、おそらく終戦後に解体されたであろう。

2)阿部正弘像は1943年に戦時中の金属供出で撤去されてしまった。台座はしばらくは残っていたのかもしれないが、現存していない。(現在ある像は1978年に建てられた2代目。)

3)公会堂は、1945年に市庁舎が焼失した後市役所として使われた。1955年に大幅に改装されて利用を続けたが、市民会館新築のため1964年に解体された。

4a)市役所は、1945年8月8日の福山空襲で焼失した。焼夷弾が市庁舎に投下され、廊下伝いに議事堂も延焼しそうになるところを放水で食い止めたが、市庁舎は全焼だった。

戦後、残された基礎部分を活用してバラック建ての市庁舎が建てられ1945年の12月に完成させた。

この庁舎は新市庁舎が建てられる1959年まで使われた。

4b)議事堂は、空襲では焼け残った。市庁舎の新築時に改装して1960年から福山市中央公民館として使われるようになった。1966年に市民会館が完成して公民館も会館内に移転し、その後解体された。

というわけで、武田五一の関係した福山市内の建造物はもう存在しないのだ。

最後に、1947年撮影の空中写真に公会堂や議事堂が写っていたので掲載する。

上に書いたように、公会堂と議事堂は空襲で焼けずに残ったものだ。

市庁舎は、全焼した後にバラックで建て直されたものだ。

焼失した庁舎の基礎を利用したので建物の位置は焼失前と同じだが、福山市制六十周年記念誌に掲載された写真を見ると、平屋建てだった。

【参考】

「福山市行幸光栄録」(福山市/1931)

「福山市議会史 第1巻」(福山市議会史編纂委員会/1975)

「福山戦災復興誌」(福山戦災復興誌編さん委員会/1975)

「風雪に耐えて」(福山市制六十周年記念誌「風雪に耐えて」編纂会/1977)

「福山市史 下巻」(福山市史編纂会/1978)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません