畑山発電所跡

長野県上田市の文化財に「畑山(はたやま)発電所跡」という史跡がある。

場所は上信越自動車道の上田菅平インターから2.5kmほど北、神川の右岸だ。

写真は、神川を渡る橋の上から撮影した。

この写真では川の上流側を見ているが、発電所跡があるのは反対の下流側だ。

では、行ってみよう。

住宅の間の道を歩いていくと、「砥石城登り口」という標識が立っている。私は写真の右側から歩いてきて左側へと向う。ここまで来るともう家はなく、畑の間に道が続いているだけだ。

畑も途切れ道は薮の中に入っていく。もう夕方になるし不安だなあと思っていたら、道の奥に四角い人工物が見えた。

近づくとこの説明板だった。

「上田市指定文化財 畑山発電所跡」と書かれている。

説明板によると、この発電所は上田電灯株式会社によって建造されたもので、竣工は1901年(明治34)だという。

翌年60KWの発電機1基で送電を開始して上田町(当時)に電灯をともした。その後まもなくもう1基60KWの発電機を増設したそうだ。

後半は説明板の文章を書き写す。

「その後上田電灯株式会社は信濃電気株式会社~長野電気株式会社をへて、現在の中部電力へと合併吸収され、昭和20年(1945)の神川の水害により当発電所が休止となる42年間電気を送り続け、上田の町の繁栄を支えました。そして昭和41年には正式に廃止となり、現在に至っています。

現状では発電施設や送電線などはありませんが、導水管部がほぼ完全に残り、排水溝などもよく残されています。この遺跡は、日本の近代化遺産として、あるいは電気事業資料として、上田市はもちろんわが国としても貴重な遺跡となっています。」

上田市教育委員会が設置した説明板で、文化財に指定されたのは1982年(昭和57)とあった。

以下は補足である。

発電所の水は、700mほど上流の神川と洗馬川の合流地点から取水して水路を通して水を引いた。最初は木材を使って水路を作ったが、1918年にコンクリートの水路に換えた。

また、説明板には発電開始時「上田町に電灯を灯した」と書かれているが、発電所のあるこの場所は上田町に含まれていない。当時この場所は神科村だったのだ。電線路の関係で村の一部(数軒程度)は同時に電気を引けたようだが、しばらくは農村には電灯は普及しなかった。

神科村に電灯が増えるのは1911年(明治44)以降で、総ての地区に電灯が灯ったのは1932年(昭和7)のことだった。

では鉄管を見てみよう。

説明板の前の道を歩くと、左に曲がりながら下っている。道沿いにあるコンクリートが水路の壁だった。

コンクリート壁はすぐに鉄管に切り替わった。

鉄管の外径は1mちょっとだろうか。

道はけっこう下っているが、鉄管はなだらかな角度で横に伸びている。道から土手を上がって鉄管の近くまで来たが、木が伸びていて歩きにくい。数メートル進んで諦めた。

鉄管の横を下る道は薮に入っていてその先はよく分からない。夕方なので踏み込む気にもなれない。

来た道を戻り鉄管の反対側の面を近くの畑から確認しようとしたが、ご覧の通りこちらも薮である。(実は中央に鉄管が写ってはいるのだが。)

これは訪問する季節を間違えたなあ。冬に来ないと薮で進めないですわ。

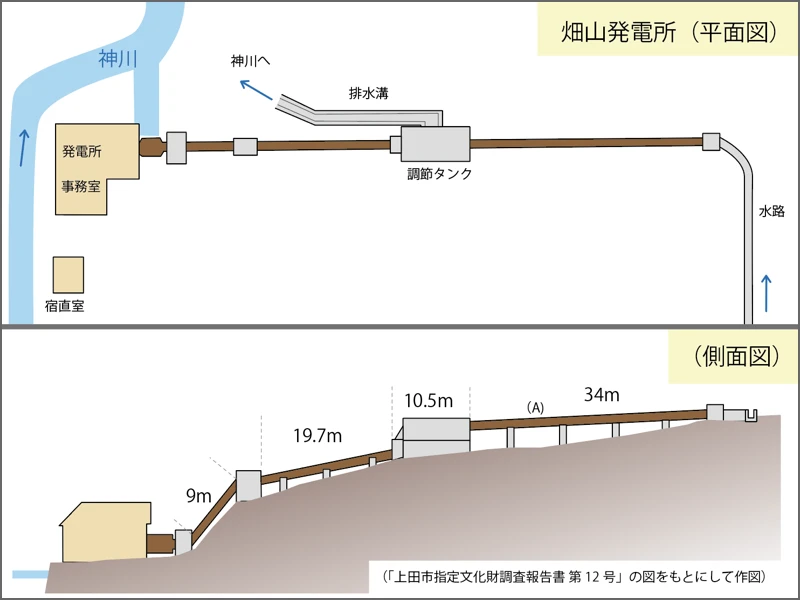

「上田市指定文化財調査報告書」に測量した図面が載っていたので、その図面と過去の写真を元に発電所の様子を図にしてみた。

図に発電所の建物を追加して描いたが、もう建物は残っていない。1980年代の書籍にはまだ発電機の水車が残っていると書かれていた。上田市の文化財のウェブサイトには発電機の写真も掲載されているが、現在も残っているのだろうか。

今回私が確認できたのは多分、調節タンクの右側にある(A)地点までだと思う。私はこの写真の位置で引き返したので、奥の様子は確認できなかった。

冬に来れば、調節タンクの周囲も歩けるのだろうか。

引き返しながら、鉄管の下部を撮影した。

錆びて底が抜けている。

後で書籍を見て知ったのだが、この発電所跡のある土地は私有地だという。改めて上田市の資料(2019年作成)を見ても、やはり現在の文化財所有者は「個人」と書かれている。そうなると勝手に遺構の近くを歩き回らない方がよさそうな気がするな。

発電所稼働時には川の反対側に行けるように歩行者用の吊り橋が掛けられていたという。発電所関係者だけでなく地元の人も利用していたらしいが、発電所の休止後撤去されたそうだ。

川原に下りる小道はどこかにあると思うので、いつか川原を確認してみたい。

【参考】

「神科村誌」(神科村誌編集委員会編/神科村誌刊行会/1968)

「上田市指定文化財調査報告書 第12号」(上田市教育委員会社会教育課編/上田市教育委員会/1983)

「産業考古学 第27号」(産業遺産学会/1983年3月)

「畑山区史」(香山祐三郎編・発行/1985)(非売品)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません