川瀬巴水展

長野県の上田市立美術館で「川瀬巴水 旅と郷愁の風景」を開催しているので見に行った。この展覧会は2021年10月にSOMP美術館で開催されて以降全国を巡回しているもので、上田市は16番目の開催地となる。

ここは2014年に開館したサントミューゼという施設。中には上田市立美術館と上田市交流文化芸術センターが入っている。

写真はサントミューゼの正面エントランス付近。中央に見えるの建物が大ホール。

左側の茶色の壁は回廊で、そこに沿って会議室やスタジオ、ギャラリーなどが並んでいる。

円弧を描いた回廊に入ると、川瀬巴水展の幟が掲げられていた。写真の奥の2本目の柱があるあたりが、美術館のチケット販売所だ。

チケット購入後、階段を上って二階が美術館の入口となる。受付前の壁にポスターが掲示されている。

内部は撮影禁止なので写真はないが、実は川瀬巴水の著作権はもう切れている。

川瀬巴水が亡くなったのは1957年なので、死後70年経っていないから著作権は残っているのだろうと思っていたのだが。著作権保護期間が70年に延長されたのは2018年のことで、この時点で川瀬巴水の著作権保護期間は終了(当時の保護期間は50年)していたので、延長はされないということらしい。

国立国会図書館デジタルコレクションを見ても、例えば川瀬巴水の作品集「旅みやげ」や「日本風景選集」の著作権保護期間は満了と記されている。

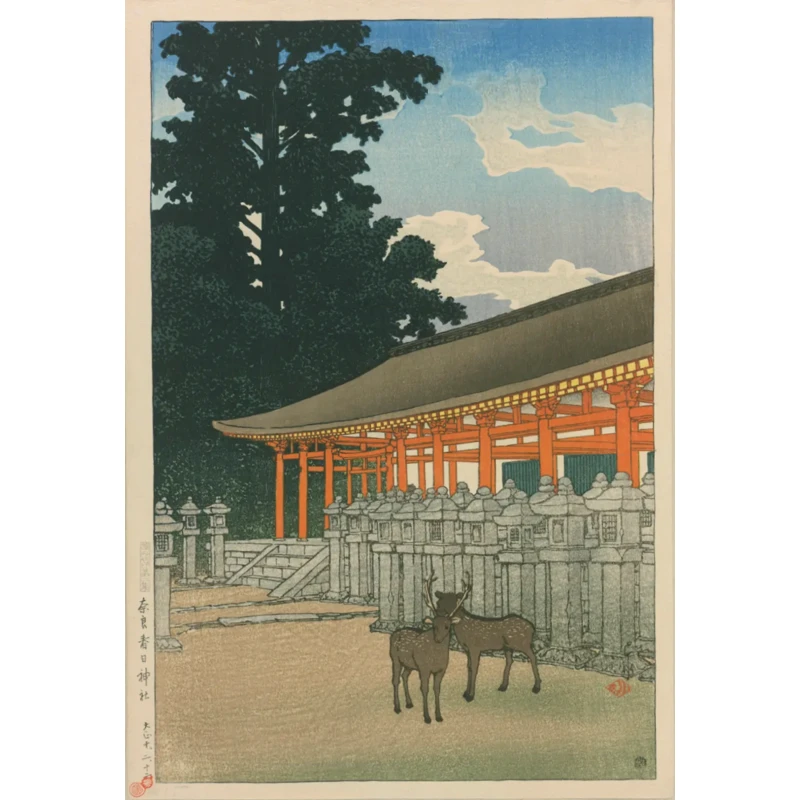

これは1921年(大正10)制作の「奈良春日神社」という版画だ。(1921年刊「旅みやげ 第2集」に掲載)。

川瀬巴水(1883-1957)は版元の渡邊庄三郎と組んで、浮世絵を復興した「新版画」を確立した版画家である。日本各地を旅行して写生したスケッチを元に多くの木版画を制作した。

1919年(大正8)の夏から翌年に秋にかけて「旅みやげ」(渡邊版画店発行)という風景版画の連作を発表し、風景版画家としての地位を確立した。

1922年(大正11)からは「日本風景選集」の刊行に着手、毎月3枚ずつ、12回発行する企画だった。

ところが11回分を制作中の1923年9月1日、関東大震災が発生。

巴水の自宅は全焼し、これまでの作品や描きためてきた写生帖(188冊!)が焼失してしまった。

発行元の渡邊版画店も焼失し、多くの版木が失われてしまった。

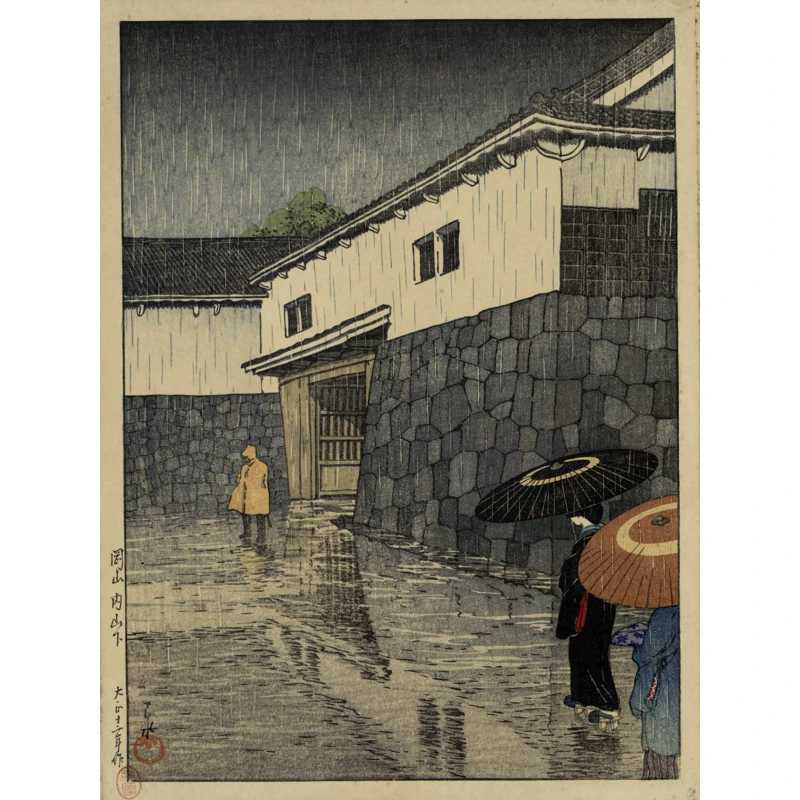

震災が起こったのは、この「岡山内山下」という作品の版木が彫り終わりこれから刷りに入るところだったそうだ。

幸いこの版木は焼け残ったので、復興第1作として刊行された。

渡邊庄三郎のすごいところは、写生帖を失い落胆している巴水に焼け残った作品を渡し〝旅先で展覧会などを催して旅費の足しにしたらいい〟と旅に送り出したのだ。

巴水は10月22日から翌年2月2日まで旅に出て、これが彼の生涯最長の旅行となった。

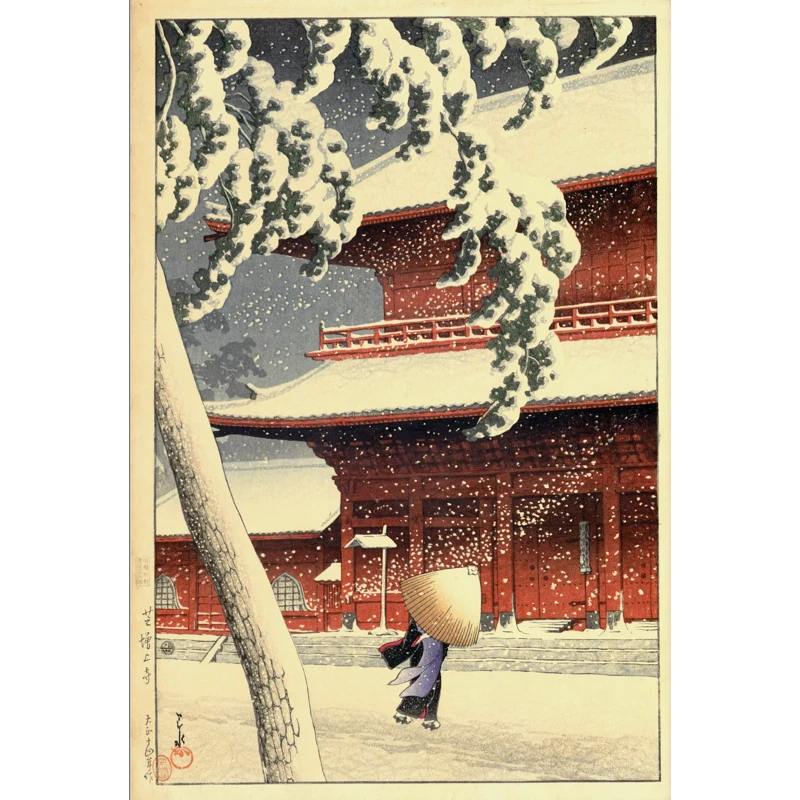

旅から戻った巴水は「旅みやげ」の続編に取りかかる。

同時期に彼は復興途上の東京の風景を写生して回った。

これが「東京二十景」として1925年から30年に掛けて刊行されることになる。

次の「芝増上寺」は1925年に制作されたもので、巴水の代表作と言われている。(1927年刊「日本風景選集」より)

展覧会を見て関東大震災の前後のことが一番印象に残ったので今回の記事でこれを書いたが、他にも興味深いことはいろいろある。

昭和初期には海外での評価も高まり、1930年にはアメリカの美術館に92点を出展したこと。

鉄道局国際観光局による日本観光の海外向け宣伝ポスターの制作をしたこと(1932年)。

しかしその後数年間スランプに陥ったこと。(新版画と創作版画の間で起こった版画論争も影響しているらしい。)

そして、終戦後に米軍を始めとする外国人に注目され、版画ブームが起こったこと、など。

関心のある方は、展覧会をご覧頂きたい。

会期は11月16日(日)まで。

【参考】

「川瀬巴水 旅と郷愁の風景」図録 (岩切信一郎監修/ステップイースト/2024)

【関連記事】

「ポール・ジャクレーと『新版画』」(2021-11-13)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません