松代町の鉄道

昨日の松代駅のブログ記事で、信濃毎日新聞の記事について触れた。

ブログを書くのに信濃毎日新聞の記事も参考にしたのだが、1ヶ所、少々違和感を感じている。

新聞記事では駅舎を評価する地元の建築士の話として、「河東鉄道の主要駅として設計された松代駅舎は、プラットホームの屋根に洋風のトラス構造があり、外壁は白く塗られるなど『白亜の洋館』として知られた」と書かれている。

この「白亜の洋館」という言葉に違和感を感じたのだ。本当に当時こう呼ばれていたのだろうか?

昨日使った写真を再掲載するが、これを見て当時の人が「白亜の洋館」と言ったとは私には思えない。どちらかというと白壁塗りの倉庫を連想したくらいだ。これを「洋館」と呼ぶだろうか。

なので国立国会図書館デジタルコレクションを検索して、大正~昭和初期の松代駅について書かれている書籍を拾い読みしたのだが、建物の外観について記されたものが見つからない。

記載されている可能性が高いのは1939年刊の「松代町史」だと思って「松代駅」や「松代停車場」で検索してみたのだが、駅舎の外観については触れられていなかった。

もし、当時実際に「白亜の洋館」と呼ばれていたという事実があるのなら、私も考え直すのだが。

***

白亜の洋館の話はここまでとして、その松代町史(1939)に河東鉄道について書かれていたので、内容を要約して記す。

廃藩置県後の松代は、交通運輸が不便だったので衰退していった。

特に松代の特産物の生糸業界にとって大きな影響があるので、地元では鉄道の敷設を切望していた。

1888年(明治21)、製糸業者の大里忠一郎(六工社の設立者の一人)が松代−篠ノ井間の鉄道敷設を計画し、私財を投じて測量までは進めたが、実現しなかった。

1900年(明治32)に東京の雨宮敬次郎と松代町の大里忠一郎、ほかに近隣の何名かが発起人となり、屋代から松代を通り須坂まで馬車鉄道を敷設する計画を立てたが、これも立ち消えになった。

1902年(明治35)にも岸田佐太郎らが屋代−松代間の鉄道馬車を計画したが、実現しなかった。

1910年(明治43)県会議員矢沢頼通らが県会に信越河東鉄道建敷設請願を提出した。これは県会を通過し、また新潟県選出の国会議員加藤勝弥が国会に県議案を提出して、世間の関心を高めたものの、政府の動きはなかった。

そこで1911年(明治44)埴科郡会は、鉄道敷設の建議案を提出、可決した。

同じ年、須坂町でも河東鉄道を敷設する動きがあり、東京の業者が動いたが、立ち消えになった。

1919年(大正8)、埴科・上高井・下高井・下水内の四郡の関係町村長などが協議し、信越河東鉄道既成同盟会を結成した。

これに対して佐久の神津藤平(佐久鉄道の相談役)・木内吾市・大井富太らが出資して、河東鉄道株式会社を創立することになった。(河東線の計画はもともと佐久鉄道がもっていて、佐久鉄道の出資で河東鉄道を設立したということのようだ。佐久鉄道が持っていた鉄道敷設権を河東鉄道に譲渡する形をとった。)

1920年(大正9)5月、河東鉄道創立総会。

1921年5月30日、起工式。6月、屋代から須坂への鉄道敷設工事を開始。

1922年6月10日、第一期工事が竣工し、須坂町において開通式挙行。

松代駅の敷地は、三ヶ年継続支出の方法で地元で寄付したものだと書かれていた。

以上、松代町史の内容から書きだした。

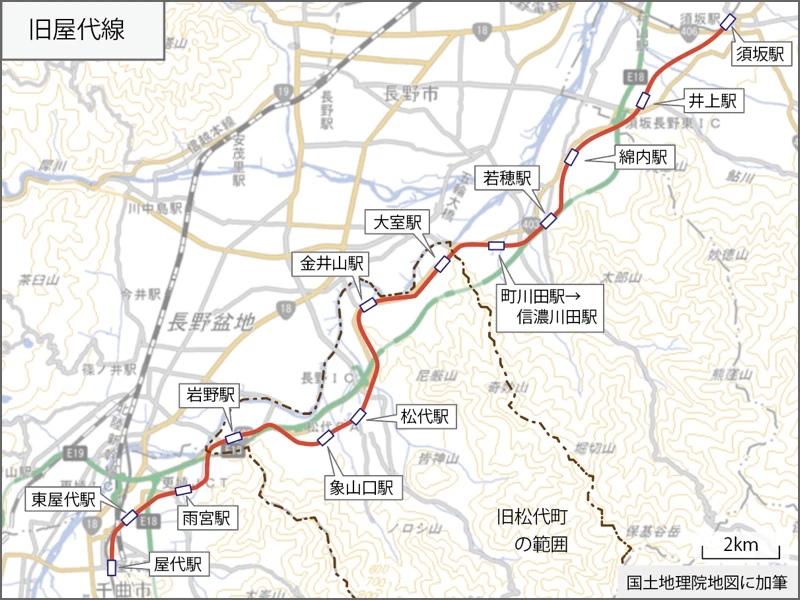

地図は廃止前の屋代線の駅を記入したが、全ての駅が開業時からあったわけではない。

開業時から営業したのは、屋代駅・松代駅・金井山駅・町川田駅(のち信濃川田に改名)・綿内駅・須坂駅と、東屋代駅・雨宮駅・岩野駅・井上駅(4駅は停留場という扱い)だった。

象山口駅の開業は 1934年(昭和9)、大室駅の開業は1951年(昭和26)、そして若穂駅の開業は1966年(昭和41)である。

【参考】

「松代町史 下巻」(大平喜間多編/長野県埴科郡松代町/1939)

「旧松代駅舎老朽化で解体へ」(信濃毎日新聞/2025年4月26日掲載)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません