旧和学校(2)

大正時代

写真は、建物の北東側から撮影した旧和学校である。

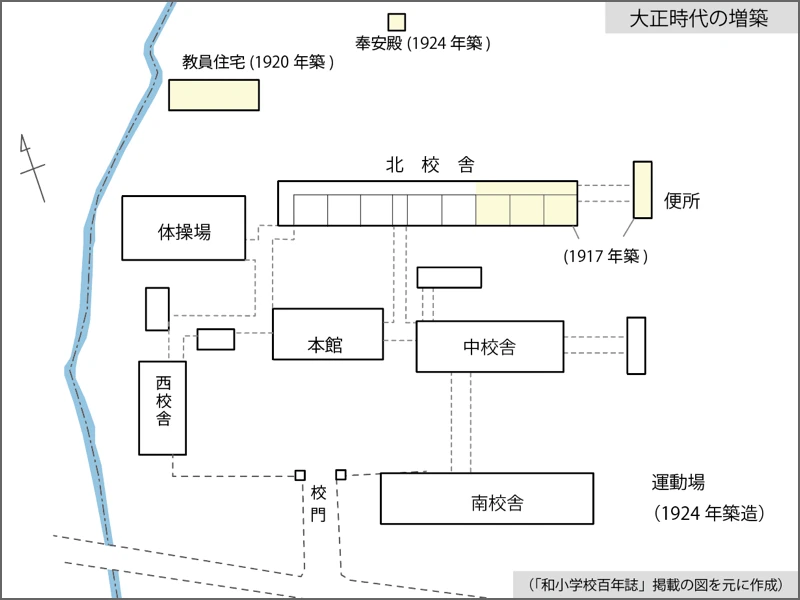

現在はこの旧本館しか残っていないが、明治時代末には本館を取り囲むように西校舎・北校舎・中校舎・南校舎、そして体操場が存在した。

大正時代の和学校は、児童数がおよそ660〜740人の間で推移している。学級数は14〜16の間だった。当時の和村は、村予算の約半分を教育費としていたそうだ。

教室が不足していたので、1917(大正6)年度に増築工事が行なわれた。今度は、北校舎を東側に延長して3教室増築したのだ。

ほかに、教員住宅(独身寮とも呼ばれた)が1920年(大正9)に体操場の北側に、奉安殿が1924年(大正13)に建てられた。

奉安殿の位置は正確には分からなかったので、おおよその位置として見ていただきたい。

また、同年校舎の東側に運動場を新たに開設した。

昭和時代(戦前)

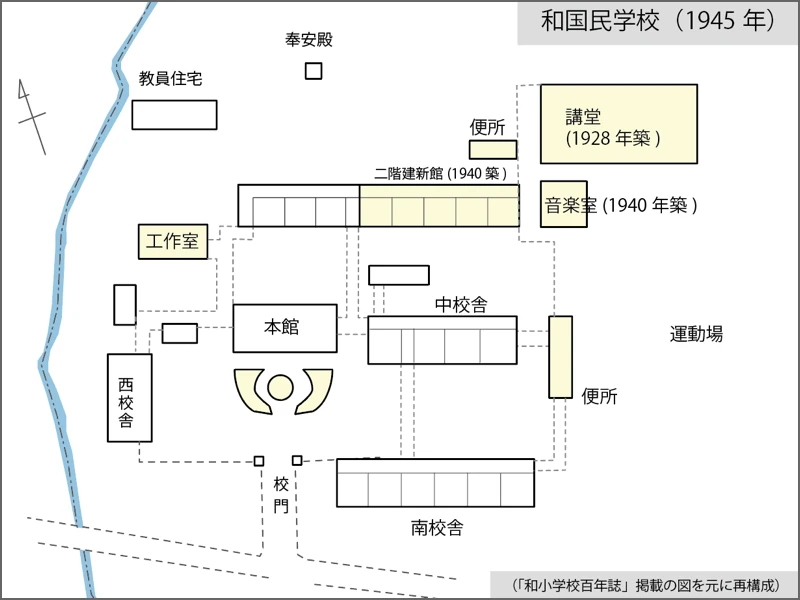

1928年(昭和3)に新体操場兼講堂が建設された。

1935年(昭和10)本館前庭園が整備される。

1940年(昭和15)北校舎の2教室を解体し、二階建ての新館と音楽室を建てた。また運動場が拡張された。

1941年(昭和16)小学校を国民学校と改称。尋常科は初等科に改称した。

昭和時代(戦後)

1975年撮影の空中写真を参照しながら話を進める。

1947年(昭和22)、義務教育は6・3制に改められ和国民学校から和小学校・和中学校となった。この時点では小中学校が同居している状態だ。

村は1949年に講堂の北東側に校舎を新築してそこを中学校の校舎とした。画像の右上の校舎がそれだ。

1956年 田中町・祢津村・和村が合併して東部町が発足した。校名は東部町立和小学校となった。

1960年(昭和35)は開校80周年でプールの建設や校歌制定を行なった。この年に本館に郷土資料室を設置した。

1961年、町内の4中学校を統合して東部町立東部中学校を設立することになった。まずは形式上統合され、それまでの校舎を使いながら新校舎を建設する。1964年に新校舎が完成したのでこちらに完全移転した。

和小学校は、それまで中学校として使われていた写真右上の校舎に移転した。これで旧本館は学校施設としての役割を終えたのだ。

本館東側の校舎は、保育園の園舎として使われるようになった。

旧本館に関しては、1961年に「和学校本館保存会」が設立された。

会の設立にあたって次のような申し合わせを確認した。

「和学校本館は、明治12年(1879)の設立で、県下でもまれにみる古い小学校である。しかも珍しい形態の建物である。これは、先輩の努力によって建てられたもので、われわれ区民は、みな、この学校に学び社会人となったものである。

この記念すべき建物を大切にし、永久に保存していくことは、われわれ後輩の責任である。また、ただに本館を保存するばかりでなく、館内にある郷土資料室の参考品も含め、かつ、本館の西偶一帯も大切にして、昔のおもかげを永く伝えたいものである。(後略)」

小学校が旧中学校校舎に移転してから十数年後の1978年(昭和53)、校舎を全面改築することが決定した。(1981年竣工。)

2006年撮影の空中写真にはその新しい校舎が写っている。ほとんどの建物が建て替えられた中で、旧本館だけは今も残っている。

最後の写真は、校門を入って左手にある門柱だ。

右の柱には「長野県小県郡 和村役場」、左の柱には「長野県小県郡 和村農會」という表札が掲げられている。

これは旧和村役場の門柱で、建物はここから150mほど北西の場所に1896年(明治29)に建てられたらしい。和村が合併して東部町となった時に役場としての役割を終え、その後は移築されて公民館として使ったそうだ。この門柱は和学校百周年の時に旧役場の記念としてここに移築されたものだ。

【参考】

「和村誌 現代編」(和村誌編集員会編/東部町公民館和支館/1963)

「和小学校百年誌」(和小学校創立百周年記念事業実行委員会記念誌部 編/東部町立和小学校/1979)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません