山辺の藍

松本市の旧山辺学校を訪れた。

1885年(明治18)に兎川(とせん)学校として建てられた校舎は、翌年山辺学校と名称を変え、1928年まで使われた。

その後、里山辺村役場や保育園、公民館などとして利用されたが、老朽化のため1982年から解体復元工事が行なわれ、現在は博物館となっている。

玄関前には靴が並んでいて、看板が立てられている。

2月の22日(土)と23日(日)に、山辺小学校6年1組の発表会があったのだ。

玄関に入ると、中では小学生が待機していて受付で説明をしてくれ、このパンフレットを貰った。

「総合的な学習の時間」を使って、藍を育て染色をし、地域の学習をしたのだという。

現在山辺地区ではブドウの生産が盛んだというが、その前は桑を育て養蚕をしていた。

さらにその前、江戸時代末期から明治時代前半には「山辺藍」と呼ばれる藍を生産していたのだそうだ。

5年生のときに地域学習でこれらのことを知り、6年生になってクラスで藍の栽培をして染色も行なった。

二階には、染めた手ぬぐいが掛けられていた。

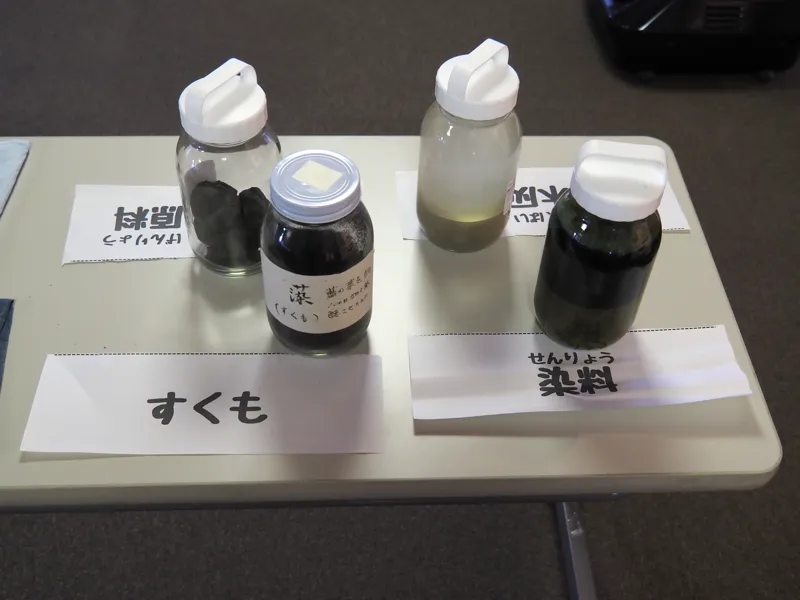

「すくも」というのは、染料を作る途中の段階のものだという。

藍の葉を発酵させ、乾燥後にお湯を混ぜて固めたものを「すくも」という。それを砕いて灰汁に混ぜ、養分を混ぜて1週間くらい熟成させると染料になるらしい。

掲示物の前で小学生が説明をするポスターセッションの時間もあり、また、学習の成果をニュース映像風に作成した動画も上映していた。

今回、学習の成果を地域に報告するために、旧山辺学校で発表することになったそうだ。

学校が地域と繋がることは良いことだし、また博物館に人が集るのも良いことだと思う。

藍染めは言葉では知っていても具体的な作業などは知らなかったので、私も勉強になった。

旧山辺学校の二階には、望楼へ上る階段がある。立入禁止なのだが「上をのぞいてみましょう」と書かれているので、これは見るしかないよね。

階段がジグザグに上っていたが、上まではよく見えなかった。

最後に、外から見た望楼の写真を掲載しておこう。

できれば上ってみたいものだ。

【関連記事】

「旧山辺学校」(2021-03-14)

ディスカッション

コメント一覧

この度は、ブログに取り上げていただきまして誠にありがとうございます。

また、展示の内容を的確に、端的に分かりやすく表現してくださいまして、重ねてお礼申し上げます。

旧山辺学校校舎の望楼(八角塔)ですが、事前に予約をしていくと、希望者の方は、望楼へ行くことができますので、もしよろしければ、またいらしてください。

この度は、本学級の取り組みをご紹介いただきまして誠にありがとうございました。

こちらこそ、発表会を見せていただきありがとうございました。動画など内要も工夫されていて楽しかったです。また、発表会で公共施設を利用して博物館に活気があるのもうれしいことです。

望楼に上ることができるのですね。次に訪問する時の楽しみができました。