旧石川県第二中学校本館

北陸学院ウィン館から200mほど離れたところに、この校舎はある。

1899年(明治32)に石川県立第二中学校として建てられた、旧制中学校の建物だ。

「金沢くらしの博物館」として公開されているので見学に来た。

この場所は、現在は金沢市立紫錦台(しきんだい)中学校の敷地である。旧校舎の横には今の校舎があり、裏はグラウンドになっていて生徒達が活動をしている。

この校舎は通称「三尖塔校舎」と呼ばれてきた。

校舎の左右にはこのように塔が建っている。塔は2本しかないのだが、玄関部の三角屋根も塔と見立てて三尖塔校舎と呼ばれてきた…というのが一説。別の説では三角塔に見えるからそれが三尖塔となった…というものもある。

学校名は途中で変わっている。

1899年(明治32)に建てられた時は石川県第二中学校、1901年に石川県立第二中学校となり、1907年に石川県立金沢第二中学校と変わった。

中央の玄関から中に入る。

中には昔の暮らしや金沢の工芸品などの展示がある。ここは町屋の座敷を再現したコーナー。

階段が好きなので、こういう場所で撮影したくなる。

東側の階段に来てみたら、こいのぼりがいた。5月に訪問したからね。

階段を下りて1階には、学校の歴史についての展示がある。その展示と他の書籍も参考にして校舎の歴史を書いていこう。

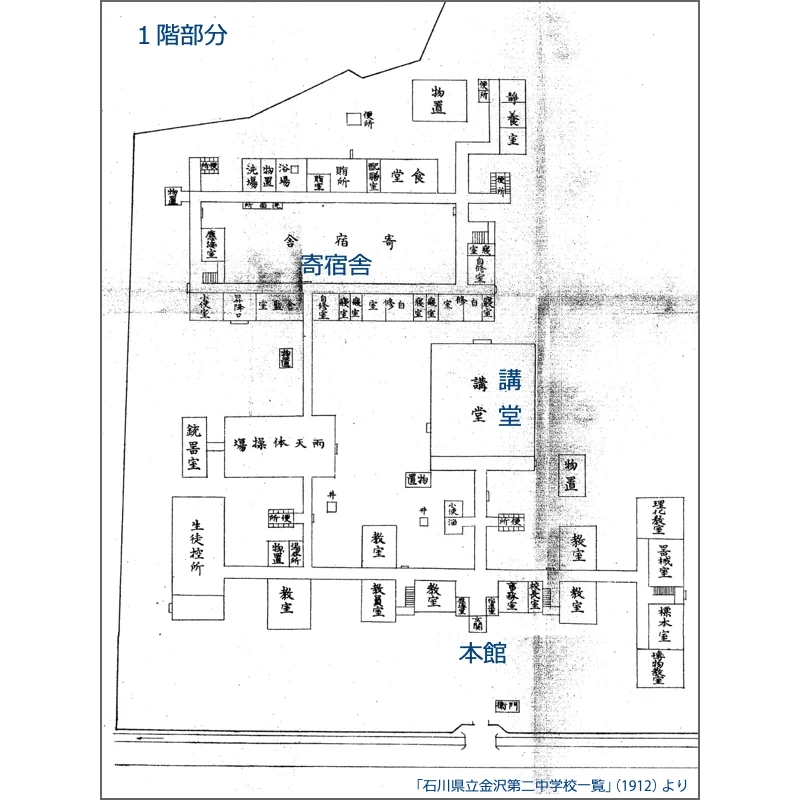

1899年(明治32)に新築した校舎だが、生徒の定員数からみると十分な広さではなく、1902年には本館東側に特別教室、西側に生徒控所が建てられ、翌年には雨天体操場の西側に銃器室が増築された。1911年(明治44)には本館の裏に講堂が完成した。

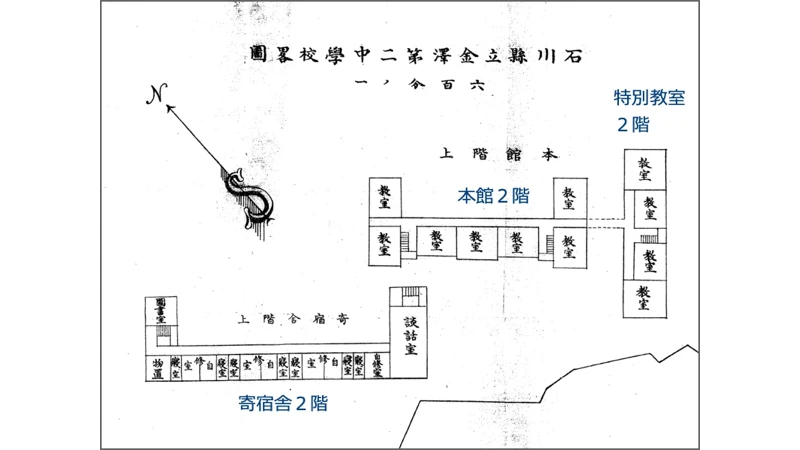

1912年(明治45)に発行された「石川県立金沢第二中学校一覧」に、当時の校舎配置図が掲載されている。

上に書いた特別教室や講堂の他に、寄宿舎もあったようだ。

更にその後、1913年(大正)には練武場が建てられ、1921年にそれを広げて増築した。

このように増築を続けてきた校舎だが、戦後、旧制中学校は廃校となった。

1948年(昭和23)、この校舎を譲り受けて金沢市立紫錦台中学校(新制中学校)が発足した。

1967年(昭和42)から紫錦台中学校の校舎改築が始まった。3期に渡る工事は1970年に完了し、新校舎落成式が行なわれた。この校舎改築で旧校舎はほとんどが解体され、三尖塔校舎だけが残った。

旧校舎は1974年(昭和49)に金沢市の文化財に指定され、1978年に金沢市民俗文化財展示館として開館した。

2015年(平成27)から耐震補強工事が行なわれ、2017年に国の重要文化財に指定された。

この校舎を設計したのは、山口孝吉(1873~1937)。鹿児島県出身の彼は、帝国大学造家学科卒業後の1897年に石川県工師(技師)になり、それで校舎の設計を担当したようだ。

1898年(明治31)、石川県は生徒の増加に対応するため中学校の増設を進めた。1899年に石川県第二中学校、第三中学校、第四中学校が創立されたのだが、この全ての設計を山口孝吉が担当したらしい。

基本設計は共通しているものの、塔を設置したのはニ中だけである。

しかし山口は1899年4月に県技師を辞めたので校舎の完成時(9月)には金沢にはいなかった。

彼は後に文部省に勤め、東京帝国大学技師・営繕課長となった。現在残っているものでは東京大学理学部化学東館(1916竣工)が、彼の設計した建物だそうだ。

***

校舎を出て、背面に廻ってみた。

右側に見える白い壁とその下部は、後で増設したエレベーターとトイレだ。

耐震対策なのだろう、校舎の背面に鉄柱を建てて建物を支えている。

その先は校庭なので入っていくわけにもいかず、再び校舎の正面に戻った。これは西側の角だ。

だいぶ塗装がはがれ落ちている。重要文化財なので、定期的に補修されていくはずだと思うが。

最後に、校舎全景を撮影できないかと道路の反対側から見てみたが、木に隠れてよく見えなかった。

【参考】

「三尖塔遙か:金沢ニ中の半世紀」(北国新聞社編集局編/北国出版社/1983)

「開館40周年記念特別図録『三尖塔校舎』」(金沢くらしの博物館/2018)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません