松本の擬洋風建築(2)

前回の続きです。

建築講座パネル展「松本のたてもの2021 ~街を彩った擬洋風建築~」の展示の中から、かつて松本周辺にあったがもう存在していない建物だけピックアップして書いている。

今回は

3)第十四国立銀行

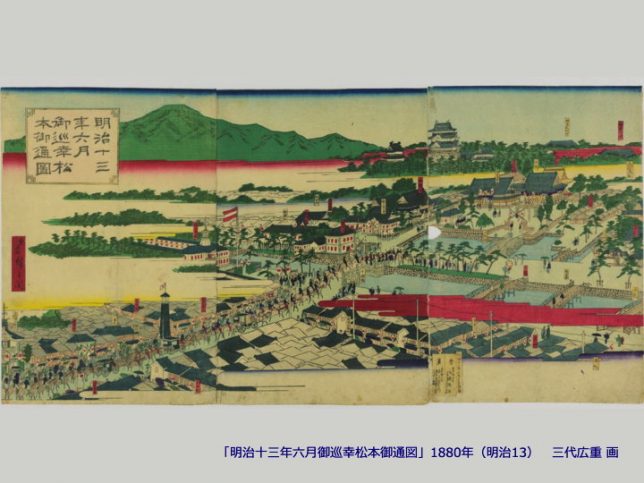

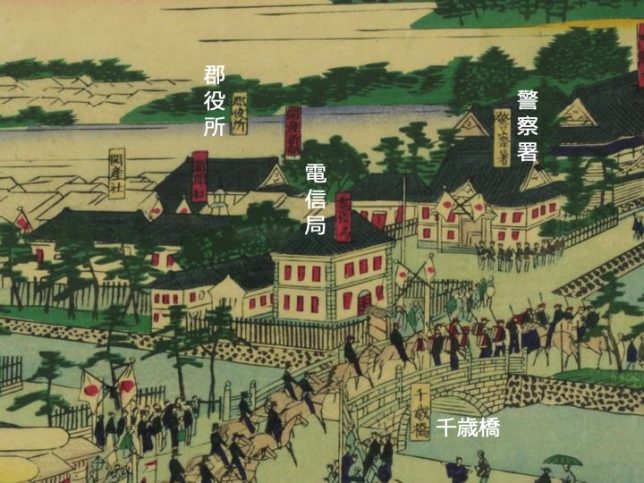

この画像は、三代広重が描いた錦絵「明治十三年六月御巡幸松本御通図」である。今回は会場で撮影した写真を使わないので、前回同様下手な絵を描かなくてはいけないかと思っていたら、この錦絵はパブリックドメインで公開されていたのでそちらを使える。ホッとした。

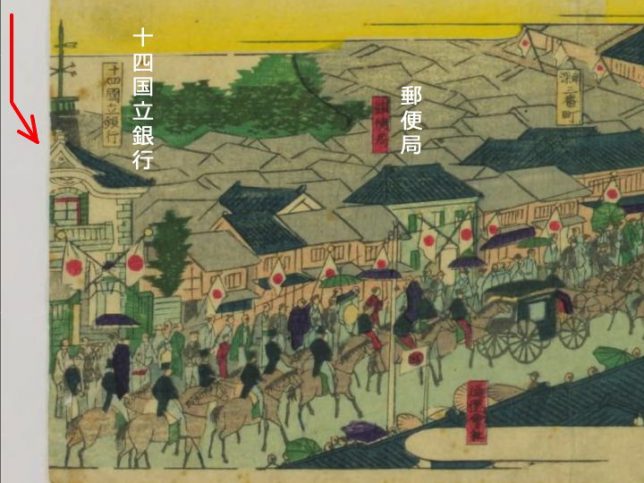

パネル展ではこの画像の一部を拡大して展示してあったので、同じ箇所を次に示す。上の図では、画面の左端だ。

画面の左端に擬洋風の建築が描かれている。その脇には「十四国立銀行」とある。

この絵には松本城や開智学校など現在もある建物が含まれているので、どれくらい正確に再現されているかは分かるのだが、「正確ではないが、雰囲気はうまく表現している」と私は感じた。

なのでそっくりではないにしろ、こういう感じの銀行社屋だったのだろうとパネル展でも書かれている。

ところが十四国立銀行の史料を探したら、全然別の建物の写真が出てきてしまったのだ。

画像が荒くて申し訳ないが、これしか入手できなかった。1898年(明治31)発行の「松本繁昌記」の写真である。

どう見ても、錦絵の建物ではない。

松本繁昌記によると、第十四銀行は1877年(明治10)に第十四国立銀行として開業した。開業後数年間は恐慌の影響があって経営も苦しかったようである。1896年に出された国立銀行営業満期前処分法により、翌1897年に「株式会社第十四銀行」と改称したのだという。

開業からわずか20年で建物を建て直す可能性は低そうだし、洋風の建築から土蔵造らしき建物に変わっているのも不思議な感じである。

もしかすると一方が本店で他方は支店かということも考えたが,1897年時点で支店は東京、伊那,(木曽)福島しかなかったようで、松本は一店舗だけだったようだ。

もうこれは広重が別の建物を十四銀行と誤解したんじゃないかとまで思った。

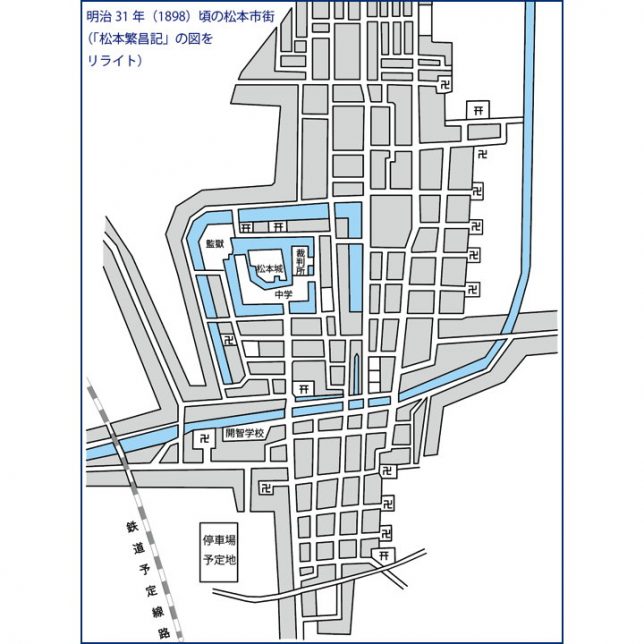

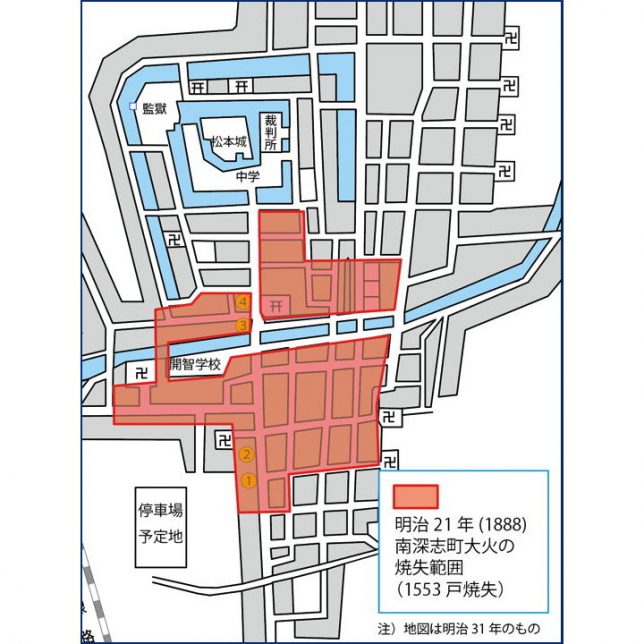

松本繁昌記には当時の松本の市街図が掲載されているので,中央部分をリライトした。

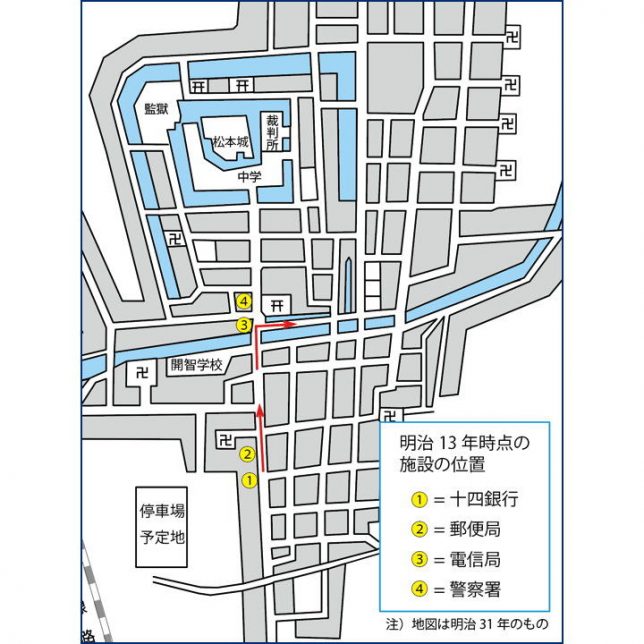

そこに、年代はズレるが,明治13年の御巡幸の場面を重ねてみる。

赤の矢印は絵の中で巡幸が進んでいる方向、丸数字は絵に名称が書かれている建物である。

①と②はもしかしたら多少上下に位置がズレているかもしれないが、概ねこの位置で良いと思う。

なぜ明治13年にあった建物が明治31年には見当たらないのか。

分からないので松本市史を眺めていた。

そうしたら「松本大火」の文字が目に入った。

松本では明治時代に大きな火災が3回発生している(明治19年、21年、45年)。

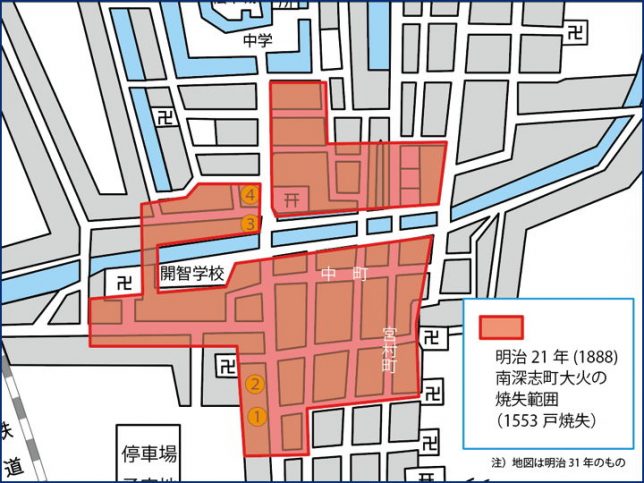

明治21年の火災は1月4日南深志で発生した。南深志で1200戸,北深志で355戸、計1553戸が焼失した火災だ。郵便局,警察署,尋常中学校が全焼し,郡役所は半焼したと書かれていた。

(この焼失範囲は「東筑摩郡・松本市・塩尻市誌」(1962年)に掲載された図に基づいている。)

明治13年の錦絵では、女鳥羽川を渡るところに電信局・警察署があり左奥に文字だけ郡役所と記載がある。この絵の川から2列の建物はおそらく全焼してしまったのだろう。

さて、郵便局は川の南側にあって(記事の2枚目の画像)こちらも全焼だという。

十四銀行も焼失範囲に含まれているので焼失してしまったと思われる。

直接「十四銀行焼失」という記録は未だに見つけられていないので、推測でしか言えないが,この絵の建物は明治21年に焼失したと考えてよいだろう。

(補足:なお、郵便局は明治22年にそれまで電信局があった場所に移転して、郵便電信局となった。次回の記事で触れる予定。)

松本は明治21年の火災以後,土蔵造が普及したという。十四銀行が土蔵造に変わっているのも火災後の再建だと考えれば納得がいく。

次の図は,火災範囲の地図に「中町」と「宮村町」と町名を書き込んだもの。

中町では明治21年の火災の後多くの商家が土蔵造の建物を建てたという。そして現在、蔵のある町づくりを推進している町である。

中町にある建物の写真を2枚掲示する。

次の写真の建物は,もとは宮村町にあった「大禮(たいれい)酒造」の母屋と土蔵・離れを移築復元したものだ。1996年に「中町・蔵シック館」として開館し、地域の中核施設として使われている。この建物も,火災直後の明治21年に建てられたそうだ。

最後に十四銀行のその後だが,1907年(明治40)の株の大暴落で経営が悪化し,翌年破産したそうである。

【参考】

・「松本繁昌記」明治31年(1898)山内実太郎著・郁文堂

・「松本市史 第4巻旧市町村編Ⅰ」1995年 松本市

・「東筑摩郡・松本市・塩尻市誌 第3巻現代上」1962年 東筑摩郡・松本市・塩尻市郷土資料編集会

最近のコメント