旧草軽電鉄 北軽井沢駅

現在、軽井沢町歴史民俗資料館で、企画展「高原を駆ける草軽電鉄」という展示を開催している。

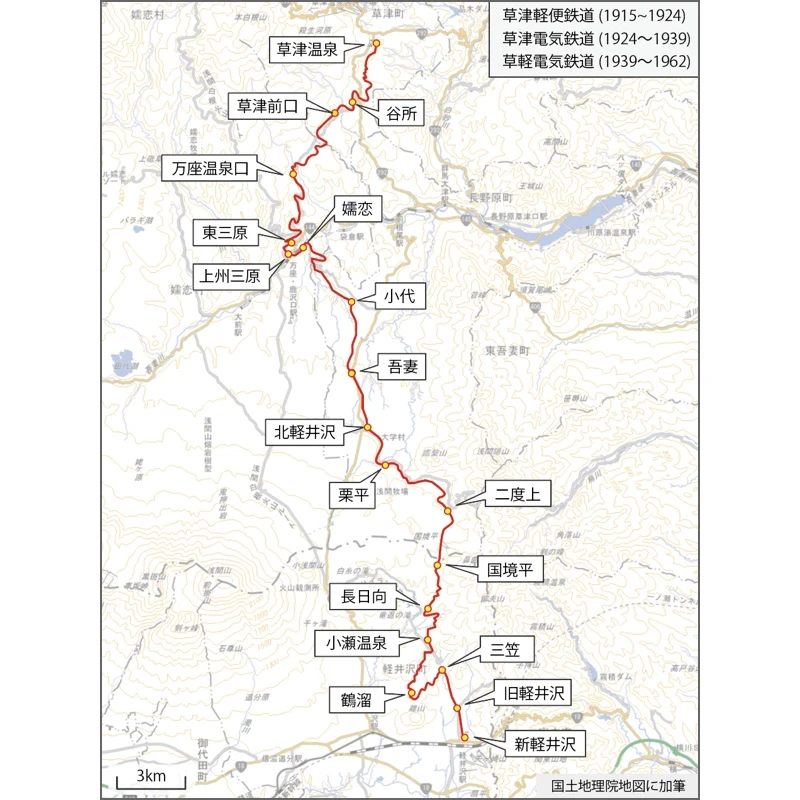

草軽電気鉄道は、長野県の軽井沢と群馬県の草津温泉とを結んだ鉄道で、1914年(大正3)から1926年(大正15)年にかけて、順次開業した鉄道である。

元は草津町の有志が1908年(明治41)に創立した「草津興業株式会社」が始まりで、沓掛から草津町に軽便軌条の敷設を計画した。(後に起点を変更した。)

1912年(明治45)に社名を「草津軽便鉄道株式会社」と改称し、翌年から国鉄の軽井沢駅の近くを起点とした工事を開始した。起点は「新軽井沢」と命名された。

1915年(大正4)に新軽井沢~小瀬温泉の9.95kmが開通し、7月から蒸気機関車による営業を開始した。

さらに線路を延ばし、1917年には小瀬温泉~吾妻 間が、1918年には吾妻~嬬恋 間が開業した。

会社は1923年(大正12)に吾妻川電力会社の傘下となり、翌年2月に社名を「草津電気鉄道株式会社」と変更した。同年11月、新軽井沢~嬬恋 間36.8kmが電化された。

草津温泉駅まで開通したのは1926年(大正15)のことである。

地図の駅名は路線廃止前の名称を書き込んだ。この他に臨時駅があった時期もある。

1933年からは乗合自動車の営業も開始し、1939年に社名を「草軽電気鉄道株式会社」に変更した。

1945年4月には東京急行電鉄の傘下に入るが、1949年の台風により各所で線路崩壊が起こってしまう。そのため新軽井沢〜上州三原間を廃止することを株主総会で決めた。

それに対して労働組合、沿線町村民は鉄道存続の運動を起こした。

運動の行方については調べられなかったが、1959年に再び台風被害により嬬恋〜上州三原間が不通となり、バス輸送に切り替えられた。結局鉄道は復旧されることなく、翌年新軽井沢〜上州三原の鉄道は廃止された。

最終的には、1962年1月に上州三原〜草津温泉間も廃止され、これで全線廃止となった。

線路撤去工事が行なわれ、5月に撤去が完了したそうだ。

ここまでが前置きである。

草軽電鉄が廃止されてもう60年以上経過しているが、草軽電鉄の駅舎が一つだけ現在も残っているのである。群馬県にある旧北軽井沢駅だ。

今回はその旧駅舎を見に行くことにした。

中軽井沢から国道146号を北に走る。県境を越えて群馬県に入り5kmほど走るとここに到着した。

道路から見た、旧北軽井沢駅舎。これはホーム側で、中央に一部線路が残っている。

展示されているのは、木製の機関車模型だ。

駅が開業したのは1918年(大正7)のことで、当時は地蔵川駅という名前だった。

その後1928年(昭和3)に駅周辺に別荘地「法政大学村」が開発された。法政大学の学長が、教職員や関係者に別荘地を分譲したのだ。そしてこの地域を北軽井沢と呼び始めた。

1929年、大学村は駅舎を新築して鉄道会社に寄贈し、駅名も北軽井沢駅と改称されたのだ。

こちらが駅舎の正面。白いH字型の模様が並んでいるのが見えるが、これは「法政」の H を表しているのだという。

駅舎の内部。改修工事を受けてきれいになっている。

1960年(昭和35)に新軽井沢~上州三原の鉄道が正式に廃止となったので、駅舎も役目を終えた。

その後、草軽交通のバス事務所・倉庫として長く使われてきたが、1990年代には喫茶店・スナックとなっていた時期もあったらしい。内部は用途に合わせて何回も改装されたそうだ。

2006年(平成17)に長野原町は草軽電鉄や北軽井沢の歴史を伝えようと、駅舎の保存のため改修工事を実施した。駅舎は翌年、国の登録有形文化財に登録された。

ここからホームに出る。

ホーム側の様子。線路とホームの高さはこれくらいしか差がなかったのだろうか。

説明板によると、草軽電鉄は地元の住民や観光客にも利用されていたが、人だけでなく鉱山で採掘した硫黄の運搬にも使われていたそうだ。

北西側から見た駅舎の側面。

私が訪問した時は開いていなかったが、駅舎には「北軽井沢地域支援室」という表示があったので、公民館的な使われ方もしているのだろうと思う。作品の展示ギャラリーとしても使えるらしい。

最後の写真は、長野県に戻る。

しなの鉄道軽井沢駅前に、草軽電気鉄道の機関車が展示されているのだ。

説明板があるので書き写す。

「草軽電気鉄道・電気機関車(デキ12形)

この機関車はデキ12形機関車といいアメリカのジェフェリー社で大正9年(1920)に製作されたハンドブレーキ常用、非常用電気ブレーキ付きという鉱山用のトロッコを改造したものである。

大正4年(1915)7月から『草津軽便鉄道』として営業を開始し、大正15年(1926)には軽井沢〜草津間(55.5キロ)の電化が完成した。

昭和37年(1962)1月31日路線を廃止するまでの約35年間、地元民の足として、また、旅行者・避暑客の良き案内人として親しまれた電気機関車である。

長いパンタグラフとL字形の車体が特徴で『カブトムシ』の愛称で呼ばれた。

南側の一対の車輪は、同機関車がけん引した客車の車輪である。

軽井沢町教育委員会」

軽井沢町歴史民俗資料館の企画展は、11月15日まで開催している。

【参考】

「高原を駆ける草軽電鉄」(軽井沢町歴史民俗資料館企画展/会期 2025年7月15日〜11月15日)

「群馬県近代化遺産総合調査報告書」(群馬県教育委員会文化財保護課編/群馬県教育委員会/1992)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません