「戦争トイウ流行」展

3年ぶりの展示が行われた。

2019年に訪問した、信州戦争資料センターの展覧会の展示(過去ブログ)の後、コロナのため中止していた展覧会が、8月9日~14日に開催されたのだ。

会場は前回と同じ、長野市のギャラリー82。

今回のタイトルは「イケイケ! アレアレ? 戦争トイウ流行」というものだった。

このタイトルは、軍隊のイメージを生かした宣伝や販売をする企業、戦地の報道の派手さを競争する新聞、戦争での資金の流れに乗ろうとする金融機関などの姿勢を表現したもののようだ。最初のうちは「行け行け」と思っていたものが戦争はなかなか終わらず、「アレアレ?」と思っているうちに物資は不足し配給制が導入され、広告を出せるような状況ではなくなっていく。

そんな戦時中の状況をタイトルに込めたのだろう。

前回同様、今回も撮影自由だったので写真を掲載する。

会場の様子。

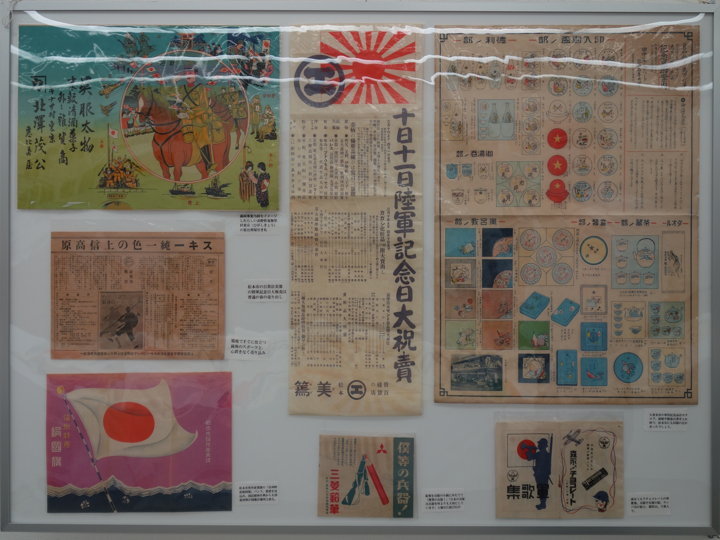

日常の広告で使われる軍のイメージ。

中央は松本の百貨店の広告。「10日11日陸軍記念日の大祝売」とあるが、3月10日から4月1日までの春の大売り出しだった。国防色の帽子や制服の販売を始めたと書いてある。

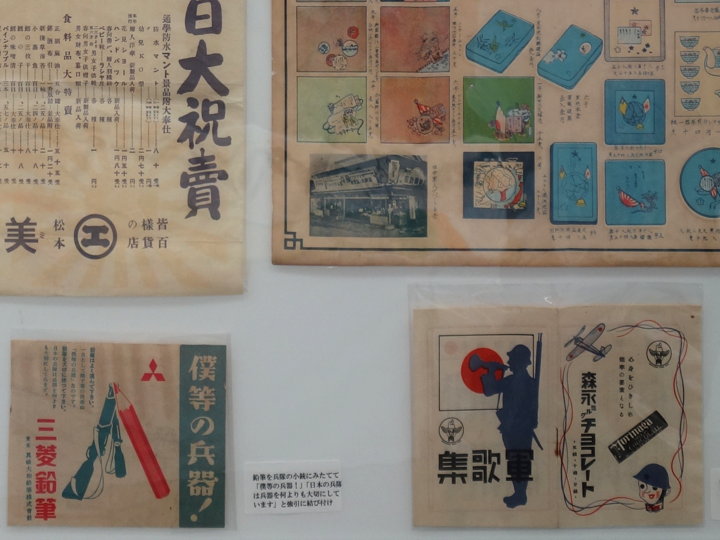

同じ写真の拡大。

右下は森永の軍歌集。

左下は三菱鉛筆の広告。「鉛筆はよく選んでください。一日として離す事の出来ぬ『僕らの兵器』なのです。鉛筆を大切に使って下さい。日本の兵隊は兵器を何よりも大切にしてゐます。」と書かれている。

こちらは、一面に雲と飛行機が描かれた布地で作った和服。

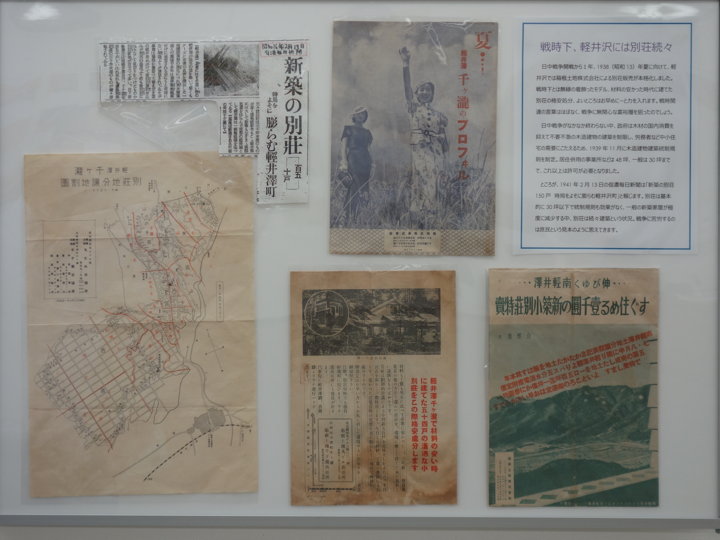

軽井沢の別荘販売の広告と記事。

日中戦争開戦の翌年の1938年に、軽井沢では別荘の販売が本格化したという。

1939年11月には木材消費を抑えるために木造建築物建築統制規則が制定され、30坪以上の住宅は許可が必要になったが、別荘は基本的に30坪以下で規制から外れて売ることができていたようだ。

左上の新聞記事は、150戸の別荘が新築されたということを伝える1941年2月のもの。

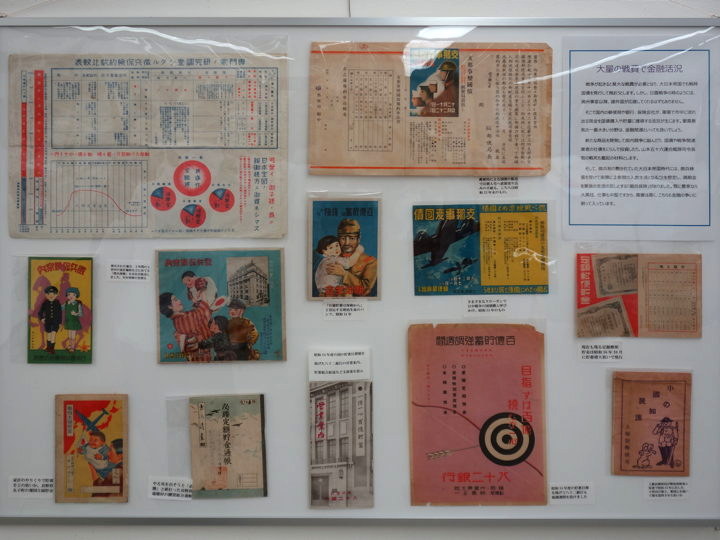

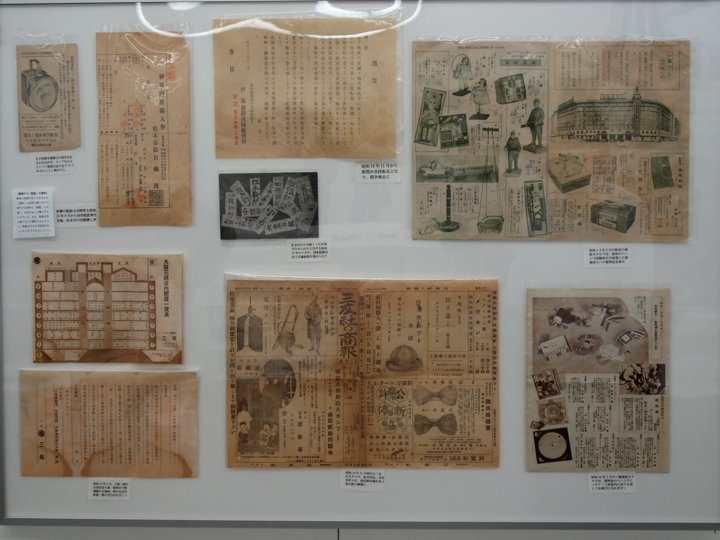

こちらは金融関連の資料。

郵便局や銀行が、国債購入や貯蓄を呼び掛けている。

中央の上は、郵便局が国債の販売を呼びかけるもの(1938年末)。

左上とその下にある2点は、徴兵保険の資料。徴兵保険は徴兵された場合に家計補助などに当てるもの。

下段には、貯蓄を呼びかけるチラシや通帳が並んでいる。

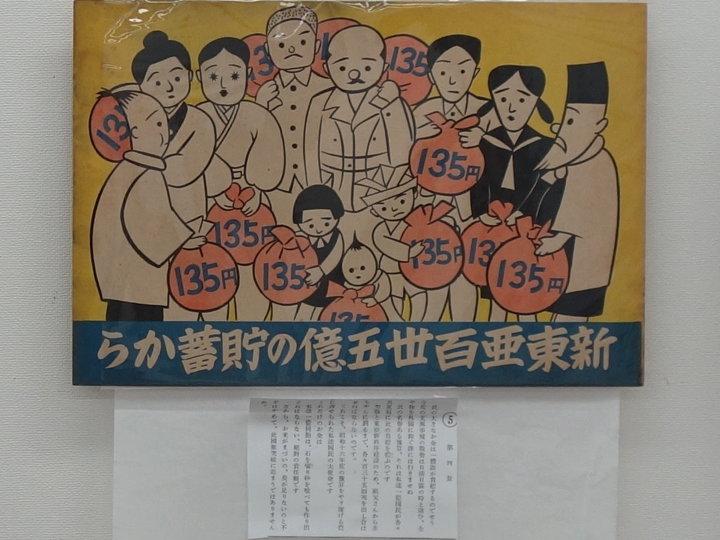

こちらは、貯蓄や国債購入を呼びかける紙芝居。(1941年7月)

5枚目を拡大。「翼賛一家」の大和家が出演していた。(翼賛一家は、前回のブログでも触れた。)

このパネルにある資料は、1940年から43年頃の資料。

上段左から2枚目は、砂糖の回数購入券。(1941年)

下段の左側は、1943年1月の大阪三越の通知。百貨店が売り場面積の一部を供出することになったというお知らせ。

中央下のカタログ(1943年11月)に掲載された商品は「防火筵、防火用カブト」「国民儀礼章」(蝶ネクタイのようなもの?)「サイレン」「電燈カバー」「防火ポンプ」などが並んでいる。

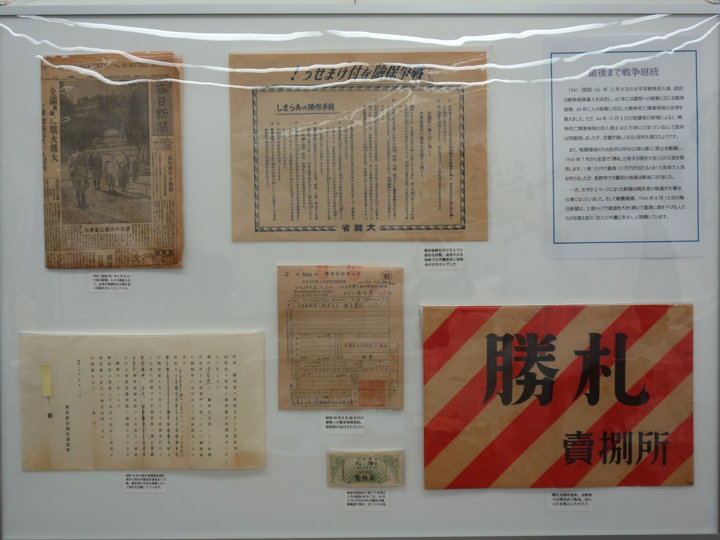

このパネルは1944~45年頃の資料。

中央上部は、「戦争保険を付けましょう」という大蔵省の回覧。火災保険では空襲の被害の補償が受けられないから、戦争保険を買えという話である。

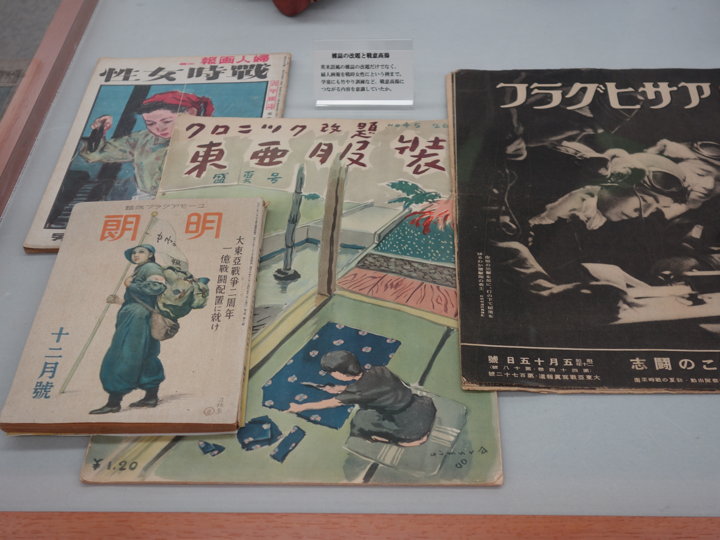

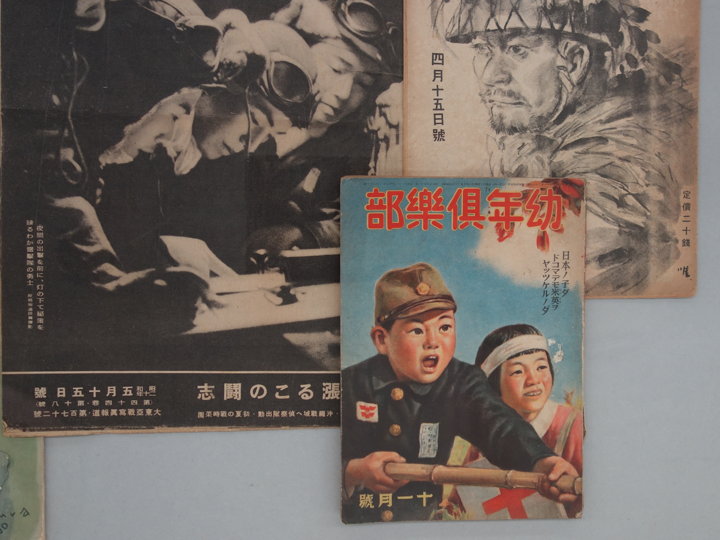

こちらは戦時中の雑誌。

雑誌名は改題したものがある。

「ユーモアクラブ」→「明朗」(1943年12月号)

「クロニック」→「東亜服装」(発行年見えず)

でもアサヒグラフはそのままだね。(1945年5月15日号)

英語風のものを日本語に改題したものが多いようだが、中には「婦人画報」→「戦時女性」という改題もあるので、英語風だからという理由だけではないようだ。

幼年倶楽部(1943年11月号)

竹槍を持たせ、表紙には「日本ノ子ダ ドコマデモ米英ヲヤッツケルノダ」。

これらの雑誌の中身を、国立国会図書館デジタルコレクションで確認しようとしたが、国立国会図書館館内限定資料だったので、ネット上で中身を見ることはできない。また、雑誌が全巻揃っている状態でもない。

「クロニック」については資料を全く見つけられなかった。ただ1934年から1940年まで「服装雑貨年鑑」という書籍を出版していた会社が「月刊アラモード社」という名前だったのだが、1940年に社名が「東亜服装雑貨商社」と変っていた。その会社の雑誌の可能性がある。

デジタルコレクションといえば、今年からデータの個人送信ができるようになった。その中には、明治期以降に発行された雑誌(刊行後5年以上経過したもので、商業出版されていないもの) 約1万タイトル(約82万点)が含まれる。

上の雑誌は見ることはできなかったが、他にも戦時中の雑誌は数多くあるだろう。まだどんな雑誌があるのかも確認できていない状態だが、今後記事や広告を見ていこうと思う。

今回の展覧会を見て、戦時中の社会についてさらに調べたいと思った。

最近のコメント