石内都写真展「ひろしま in 松本」

松本市にある信毎メディアガーデンで開かれていた、石内都写真展「ひろしま in 松本」を見学に行った。

(写真展は8月6日から8月17日までの開催だったので、この記事の掲載時にはすでに閉幕した。)

建物の前、道路沿いにポスターが展示されていた。

石内都さんは、2007年から広島平和祈念資料館に眠っていた被爆者の遺品の撮影を毎年のように続けている。近年は体調不良のため撮影できなかったが、今年の5月に4年ぶりに撮影したという。

今回の展覧会は、今まで撮影した中から約30点を選んで展示するものだ。

会場内の撮影が可能だったので写真を掲載する。

会場にはパネルが柱のように立てられ、そこに写真が展示されている。

正面の壁にはスクリーンがあり、そこに遺品を動画で撮影した映像が無音で流されている。

写真撮影のためにトレーシングペーパーの上に置かれた遺品を、近くからカメラを動かしながら撮影した動画のようだ。

今回の展示の特徴は、文字や解説を掲載しないこと。写真には一つもキャプションが付けられていない。それから女性の遺品を選んでいるということだ。

見学者は写真を見て自分で考えるしかない。

当時どのような衣類があったのか。どんな人が着ていたのか、被爆した時に身に付けていたのか…。

信濃毎日新聞のインタビューに石内さんはこう答えている。

「『ひろしま』は、私個人が見た広島だし、私個人が見た世界。個人がどういうふうに見て、何を考えているかっていうことを、また個人が見る。そして考える。個人と個人との関係性しかないんだよ、これからは。きちっとした芯をもたなきゃ」

被爆して数日のうちに亡くなった方もいれば、その後生き延びた方もいる。

遺品の主がどのような人物だったのか、写真から想像するしかない。

何年か前に安曇野ちひろ美術館で開催された石内さんの写真展を見たが、そこには、氏名や学校名、血液型を書いた名札を縫い付けた衣服の写真もあったと記憶している。しかし今回はそういった写真は意図的に出していないようだ。

今回の展覧会では、見学者が自分と向き合うことを求められているのだろう。

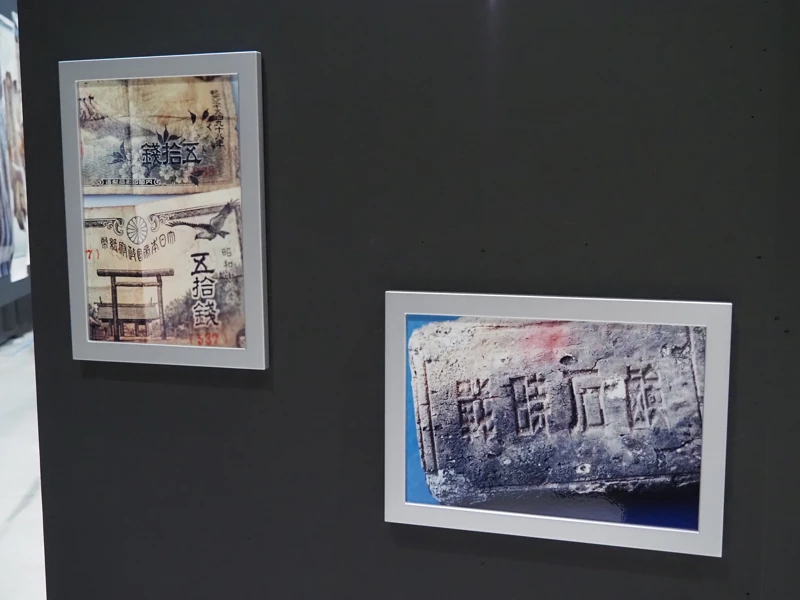

そんな会場のなかで、ここだけ文字を写した写真が展示されている。

紙幣と石鹸だ。

五十銭紙幣が2枚写っており、発行年度が異なる。上の紙幣は1938年印刷で、下の紙幣は1943年印刷である。

五十銭紙幣は「小額紙幣」と呼ばれるもので、戦時中に硬貨の材料の金属が不足したため紙幣として発行されたものだ。

1938年の紙幣は富士と桜が描かれた紙幣で、発行年は皇紀(神武天皇即位紀元)で記されている。

1943年の紙幣は靖国神社が描かれ、発行年は元号(昭和)だ。

戦時石鹸は、戦時中の物資不足に対応するため、1941年から商工省と石鹸業者が対応を協議し、ベントナイト(粘土の一種)を混ぜることにした石鹸だ。

1943年の規格によると、乾燥重量で計測した場合に、浴用石鹸は石鹸分が93%以上、洗濯石鹸は82%以上含まれる規格だったのに、戦時石鹸は石鹸分が30%に設定された。67%はアルコールに溶けない成分だったそうなので、これがベントナイトなのだろう。石鹸液の粘り気を増すだけで洗浄力は皆無であったが、こんなものを使わざるを得なかったのだ。

これらの写真は、当時の社会情勢を考えさせるために展示したのだろうと思う。

といっても、上に書いた紙幣と石鹸の説明は、写真を見ている時点では私は知らなかったことだ。ブログを書くに当たって調べて知った。

こうやって後で調べて初めて知ることもある。展覧会を見ただけで終わらせてしまっていたら深まらないままであった。

私は一人で見学したので自分と対話するしかなかったが、会場にいた家族連れの方は、気づいたこと思ったことを家族で話しながら見ていたのがよかった。

「個人が何を見て何を考えるか」そして「それをどう伝えあうか」というのも、この展覧会の願いだろうと思う。

【関連記事】

「対談『ひろしま』石内都とアーサー・ビナード」(2018-07-03)

【参考】

「火曜アート:被爆80年時刻む遺品と『出会う』」(信濃毎日新聞/2025年7月29日掲載)

「官報」(大蔵省印刷局/1943-05-18)

「代用品の活用」(LION 公式サイト/ライオンミュージアム)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません