信濃刀画の会

市立岡谷美術考古館を訪れた。

現在「増沢荘一郎展」が開催されている。

増沢荘一郎(1914-1985)は岡谷市出身の版画家だそうだ。

この展覧会に合わせ、わずか3日間だが「信濃刀画の会 55周年記念展」が開催されていた。〔会期5月16日(金)~18日(日)〕

私は新聞でその記事を見かけて、訪問を決めたのだった。

増沢の展覧会のポスターには「昭和レトロな木版画の世界」と記されている。

増沢荘一郎は版画を武井武雄から学んだという。小学校教師をしていた増沢は、それまで大人が制作していた版画を学校教育に取り入れ版画教育を推進した。

合わせて、1962年から岡谷市公民館の成人学校で版画講師を務めるなど、地域でも版画の普及活動を行なった。その講座の修了生たちが1970年に結成したのが「信濃刀画の会」だ。

「刀画」というのは明治の末に創作版画を提唱した山本鼎(1882-1946)らが自分たちの版画作品を表すのに使った言葉だった。版木を黒く塗ってそこを刃物で彫っていく、その過程が刃で描くようだということで刀画と呼んだ。主に白黒版画について言う言葉だったようだ。

(創作版画と新版画の歴史については、以前記事に書いた。末尾にリンクあり。)

増沢荘一郎の講座を受講した人たちが1970年に結成した「信濃刀画の会」は、増沢を講師に迎えて活動を続けてきた。

また増沢は信州版画協会の設立にも関わった。県内の版画制作者の作品発表の場をつくろうと、1975年に設立された信州版画協会(設立時は信州近代版画協会)の発起人の一人が増沢で、1977年から協会の会長も務めた。

信濃刀画の会は、信州版画協会の岡谷支部としても活動し、毎年版画カレンダーを制作したり、版画展の開催や版画の勉強会に取り組んできたそうだ。

現在の講師である林保氏の白寿記念と、会の55周年を記念して開催したのが今回の展覧会だ。

しかし今回私が展覧会を見ようと思った一番の理由は、その活動に区切りをつけるということを聞いたからだ。会員の高齢化や体力の衰えなどにより、今回の展覧会が最後ということになるらしい。

許可を頂いて会場風景を撮影した。

会員の作品と、今まで会の講師を務めた人の作品が展示されている。

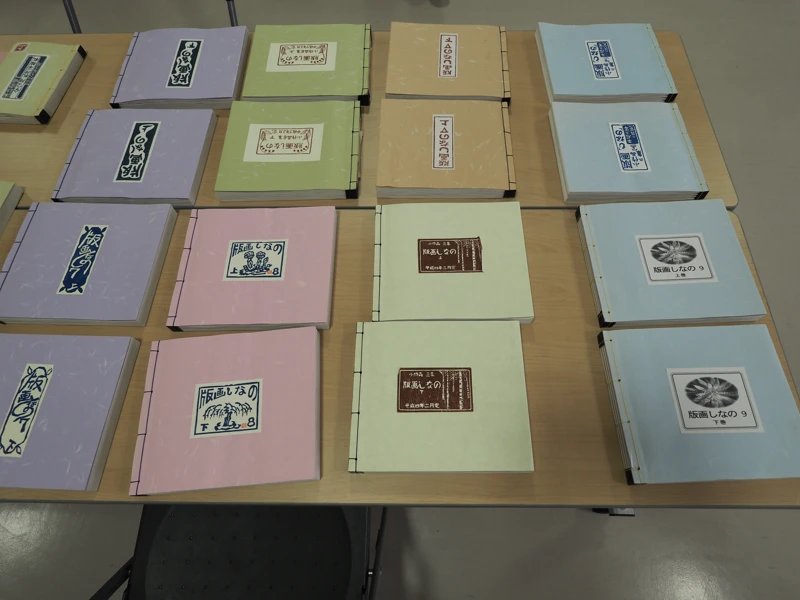

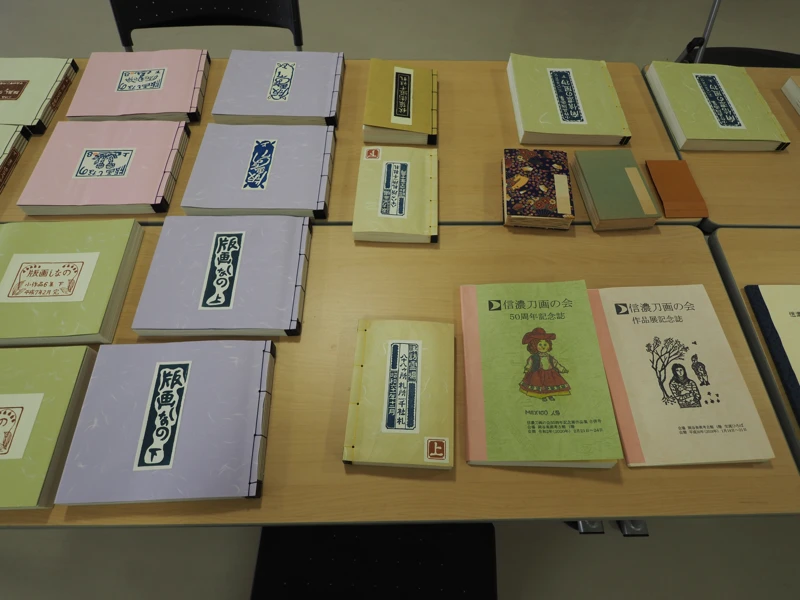

私が興味を持ったのは、これらの「版画しなの」という作品集だ。

ページをめくると、ハガキサイズの版画を1枚1枚貼り付けてあった。一人一人の作品をこのような形でまとめ、おそらく会員に配布したのだろう。

こういう作品集という形で残すのは良いと思った。

右下の2冊は、信濃刀画の会の50周年記念誌と、作品展開催の記念誌。

少し小さめの冊子は、神社の千社札を版画にしたもの。

過去に作成した版画カレンダーも展示されていた。

信濃刀画の会は、会としての活動は区切りをつけるものの、会員は個人として今後も制作を続けていくそうである。

私も還暦を過ぎて、老眼でパソコン画面を見るのを辛く感じることが増えたのだが、まだまだ制作を頑張らないといけないなあと思ったのだった。

信濃刀画の会の展覧会は終わってしまったが、増沢荘一郎展は現在開催中である。

会期:2025年4月18日(金)~6月8日(日)

【関連記事】

「ポールジャクレーと『新版画』」(2021-11-13)

【参考】

「信州の版画:信州版画協会10周年記念作品集」(岡村雄二ほか編/信州版画協会/1984)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません