旧石川県庁舎本館 (1)

旧石川県庁舎本館を見学した。現在の名称は「石川県政記念・しいのき迎賓館」という。

北には金沢城公園・東に兼六園があり、南側には21世紀美術館や金沢市役所がある、賑わいのある場所だ。

建物の前にある2本のシイノキは樹齢約300年といわれ、この場所のシンボルツリーとなっている。

県庁舎として竣工したのは1924年(大正13)で、石川県内の建築物として初めて鉄筋コンクリート構造を採用したものだそうだ。

設計は国会議事堂などの設計を手掛けた矢橋賢吉(1869-1927)が担当した。

2003年に石川県庁が鞍月(くらつき)に移転した後、活用計画を立て2008年着工、2010年に「しいのき迎賓館」として開館した。

2枚の空中写真を示す。

1枚目は1997年だから、まだ県庁として使用されていた時期だ。庁舎を上から見ると写真のように漢字の「日」の字のような形をしていた。(「中」の字だと言う人もいるだろう。)

2枚目はしいのき迎賓館の着工前の2007年、旧庁舎の背面部分を解体したところだ。

しいのき迎賓館は旧県庁舎の正面部分を使って、南側は建物の外観を活かし北側はガラス張りの建物に改修された。

まず建物の周囲を廻ってみよう。

玄関から東側に移動。こちらの外観はほぼ県庁時代のままのようだ。

東側にやって来た。

背面側がガラス張りになっているのが見える。

小川を渡って建物の北側に歩いていく。

北側はイベントなどができる広場が設けられている。南側の外観からは想像できない建物だった。

1階の左側はカフェ、右側は「しいのきプラザ」という観光案内所兼休憩所だ。

西側へ歩いていくと、再びスクラッチタイル貼りの壁が見えてくる。

南西側の風景。

南側の外観は残したものの内部は大きく改築されているので、古い建物がそのまま残っているわけではない。

ただ、玄関ホールや中央階段など以前の姿をとどめているところもあるという。

玄関前に戻ってきた。

シンボルであるシイノキ。「堂形のシイノキ」と呼ばれているそうだ。

金沢城が築城された頃、京都の三十三間堂の寸法を模した堂形の的場(弓の練習場)があったこと、その後前田家の米蔵(堂形米蔵)があったことからこの場所が堂形と呼ばれており、シイノキも「堂形の椎」と言われるようになったそうだ。

このシイノキは国の天然記念物に指定されている。

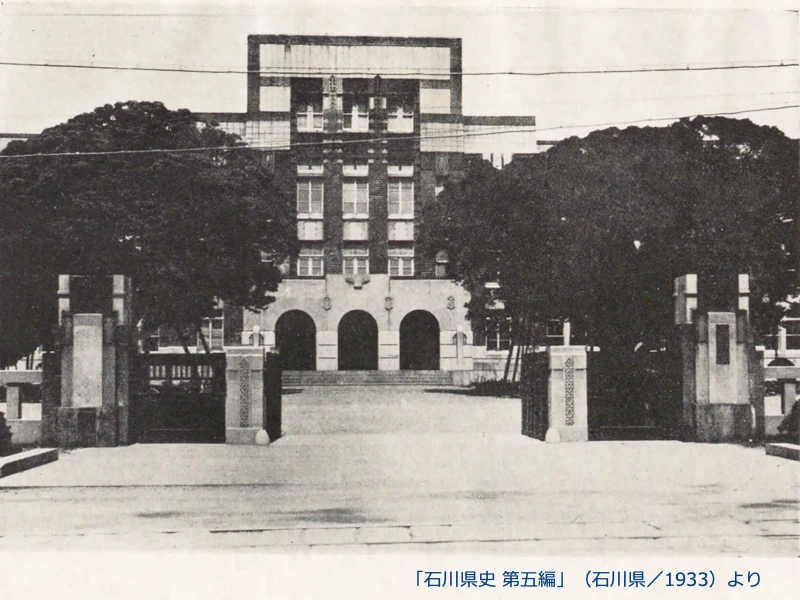

昭和初期に撮影された県庁の写真を見つけたので、掲載しよう。

当時からシイノキはこの場所のシンボルだった。

写真を引用した「石川県史 第五編」では、この県庁の写真の次のページに、「県庁の椎」として2本の木それぞれの写真を掲載して解説を書いている。県庁舎の写真が1ページに対して、シイノキの写真に2ページ使っているのだ。

さて、次は建物の中を見てみよう。

(つづく)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません